前言

档案编号:硬盘/照片/1998年 高中/

高中那段葱茏岁月,总有些片段会在某个午后悄然浮上心头。记得拍毕业照那天,阳光正好,我站在第二排最右端,和同学们挤在镜头前笑靥如花。老照片里定格的瞬间,成了后来无数次翻看时的温暖注脚。

唯憾的是,照片里始终少了DR的身影。她为何缺席,缘由已模糊在时光里,像漏了一角的拼图。后来,十年、二十年的同学聚会,她亦未曾出现,或许,此生难再相逢。

时光的滤镜下,有些记忆会褪色——比如当年背过的课文、解过的习题,早已随风而散;有些名字也在岁月流转中渐渐淡去,偶尔遇见老同学,会突然卡在“你是……”的迟疑里。可奇怪的是,那段青春岁月里的伙伴们,那些一起翻墙逃课、分享耳机、在操场边聊到天黑的身影,却依旧是心底最鲜活的一抹亮色。

他们曾是课堂上偷偷传纸条的“共犯”,是运动会上扯着嗓子加油的“战友”,是晚自习后从厕所围墙翻出去勾肩搭背的“损友”。如今想来,那些年少时的笨拙与热忱、吵闹与默契,都成了岁月酿出的甜酒,越品越有滋味。或许,这就是青春的奇妙之处:

即便有些人走着走着就散了,有些名字在记忆里渐渐模糊,但只要想起那段一起笑过、闹过的时光,嘴角总会不自觉地上扬——原来,那些“挺有意思”的伙伴们,早已把最生动的年华,刻进了彼此的生命里。

05-08年做过网站,取名“似水流年”,为了节省服务器空间,我将所有图片都压缩至500到800像素的尺寸,当时只觉得“够用就好”,如今再点开那些泛黄的链接,图片小得像褪色的邮票,连当年同桌校服上的卡通图案都看不清了。好在有AI技术的援手,模糊的像素里似乎能重新打捞起当年的光影,让那些被压缩的青春,在数字世界里慢慢舒展成该有的模样。

只是记忆这东西,总像被风吹散的蒲公英,抓不住完整的轮廓。翻遍旧硬盘和云盘,2005到2008年间的照片信息竟杳无踪迹,那段被晨读铃声、晚自习灯光和篮球场上的呐喊填满的时光,仿佛从生命里凭空蒸发,只剩一片模糊的空白。有时会对着“似水流年”的旧代码发呆,想不通为什么有些画面能被像素锁住,有些却连记忆都留不住——或许,这就是青春的奇妙与残忍:

它让你在多年后为“没住过的新宿舍”遗憾,为“太小的旧照片”感慨,却又在某个瞬间突然明白,那些抓不住的时光,早已化作了骨子里的温度,在想起时,依旧会让心跳慢半拍。

遇到一帮不错的人

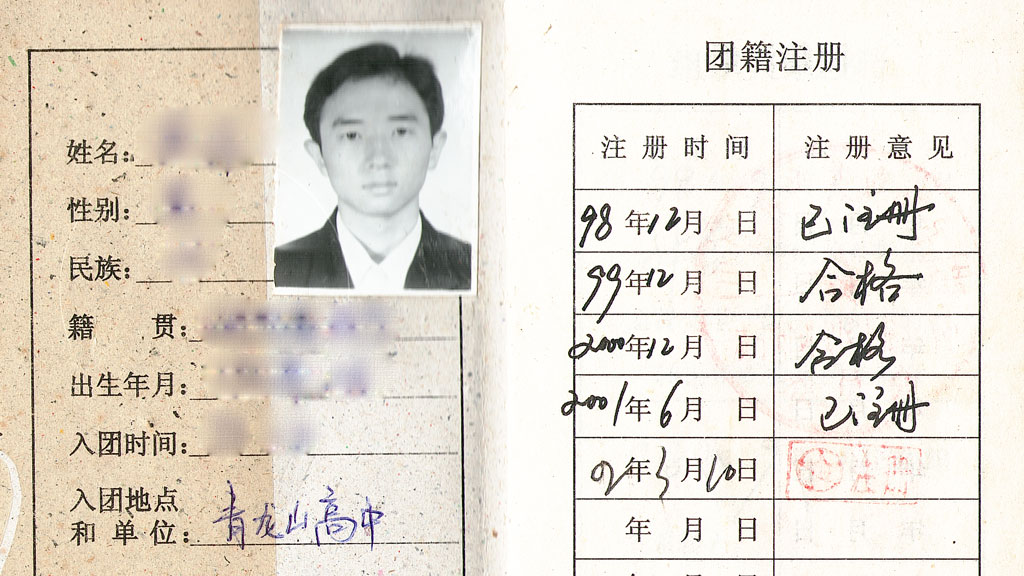

青龙山高中的校门,还是勉强够到的门槛,记得初中最后三个月,已经没有心思读书了,和初中同学一起蹲在树荫下模仿大人抽烟,装出老成的模样,以为这就是“长大”,那时的时光,字里行间尽是“敷衍”二字。直到升学的警钟骤然敲响,才惊觉自己已在原地打转太久,生活就是如此,你如何敷衍她,她会如数奉还,不带一点偏颇。

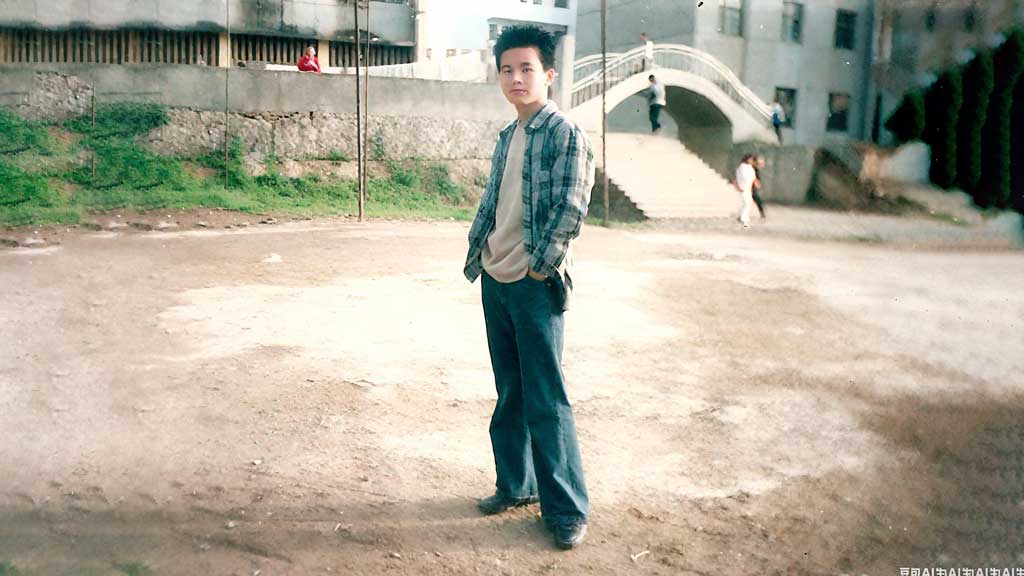

而高中校园像个半开的世界,围墙外是市井的喧嚣与成人世界的碎片,校门口总蹲着几个“社会青年”,网吧里烟雾缭绕的键盘声,还有富康录像厅里“古惑仔”录像带。青春期的叛逆像野草疯长,我曾学着他们穿那种“八神”装,在晚自习后溜去校外的录像厅、网吧、溜冰场,在南山的夜市摊里喝得不省人事,和同学吹着牛逼假装自己很“江湖”。那时总以为,混在人群里说几句江湖事,就算摸到了“社会”的边。

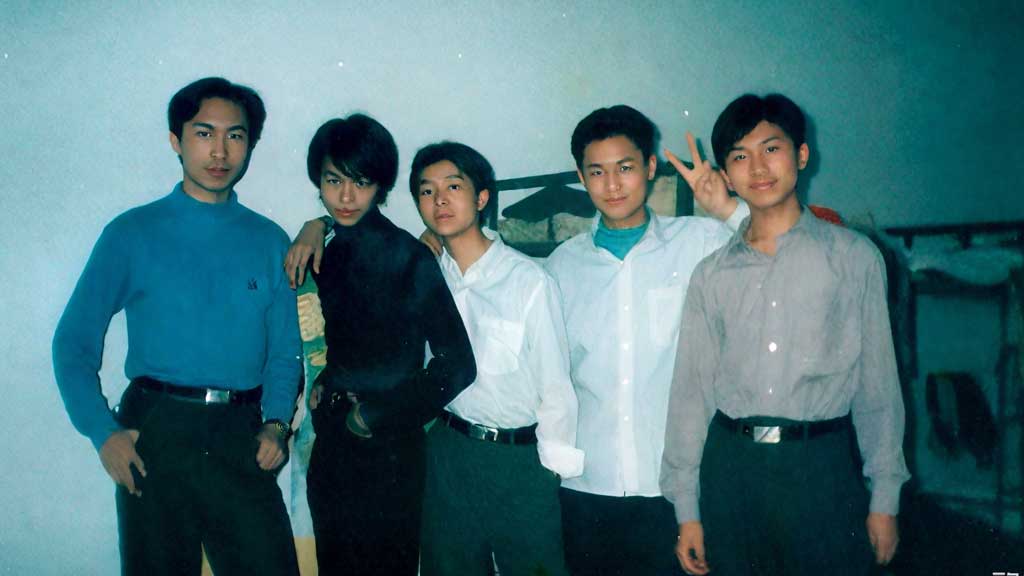

可偏偏,身边的同学都是群“不按剧本出牌”的家伙。课间追着打闹只为抢最后半根烟,运动会上扯着嗓子加油到破音,晚自习后结伴回家,路灯把影子拉得老长,一路的笑声能惊飞树上的麻雀。

那些所谓的“社会事”,在他们澄澈如溪的目光里,渐渐显露出幼稚的底色。我曾以为自己在“闯荡江湖”,却在他们递来的半块橡皮、分享的耳机里,读懂了什么是真正的“并肩”。

后来想起,那些年之所以没在迷途里走得太远,或许不是什么“上人保佑”,而是被这群质朴的伙伴用笨拙的真诚,悄悄拽住了衣角。他们像漫漫长夜里的星子,不耀眼,却足够照亮脚下的路,让我在跌跌撞撞的青春期里,始终未敢涉足深渊。

如今再回望,那段夹杂着迷茫与莽撞的时光,倒像杯加了冰的柠檬水——初尝时带着涩,回味却有清甜。原来,青春里最幸运的事从不是避开所有风浪,而是在快要偏离航向时,总有群干净的人,用他们的单纯与热忱,轻轻将你推回阳光普照的岸。

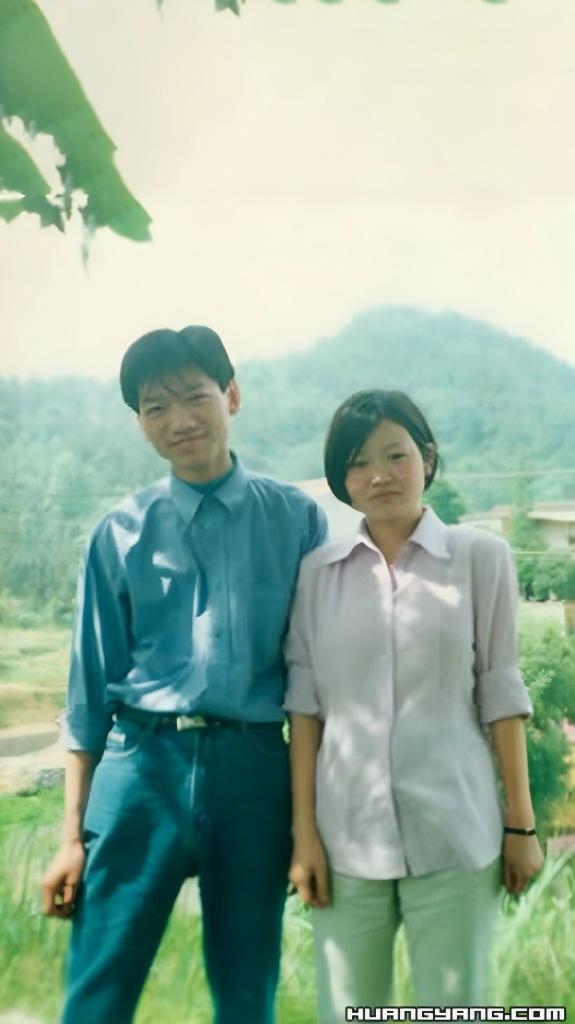

班上的女生都很好看

我们8班其实美女挺多的,那时候的女生都好看!初中高中时候,运气其实挺好的,初中的6班,都是美女,高中的8班,也是如此!总有人说校服不好,现在来看,能够保持一致,减少攀比,是件好事,而且不是校服不好看,下面的校服,不都是很漂亮!

佘茜、石慧、刘婵、唐莹,女生里面算是活宝人物了,积极乐观

吴燕、梅慧华,这时候的梅慧华是真的好看,我到大学毕业翻照片的时候才猛的发现,高中的时候文文静静的,不爱说话?可能是不喜欢跟我说话吧话说。看到郑晟给我照片的文件夹里,倒是有好多梅慧华的照片啊!恩,有眼光!!

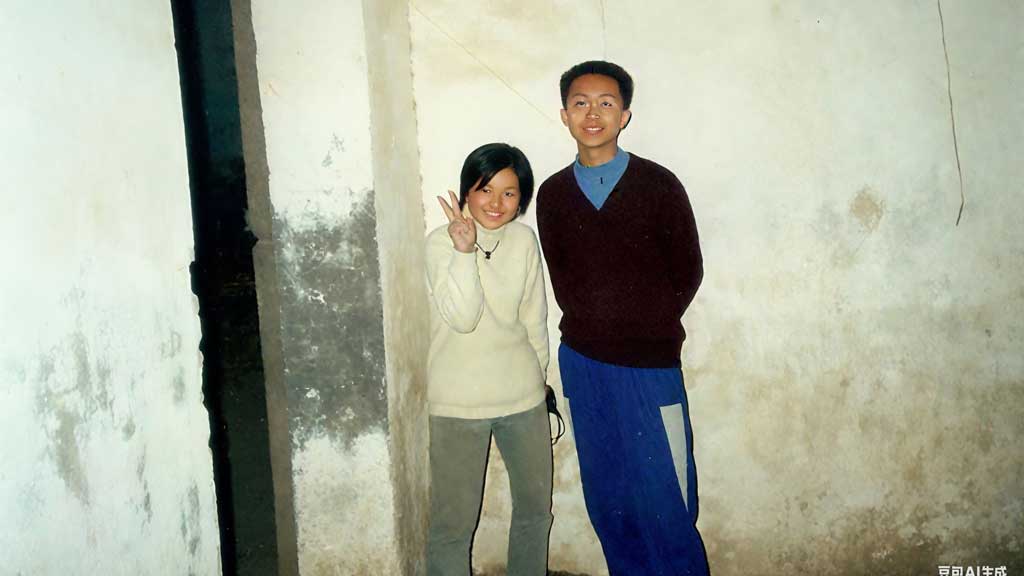

郑芳、郑晟,谁能想到,当年带点羞涩的孩子,现在已经深耕教育多年,最近还在帮着操心我家孩子读书的事,好人啊!

肖贵人,读不读得了师专就看你了!

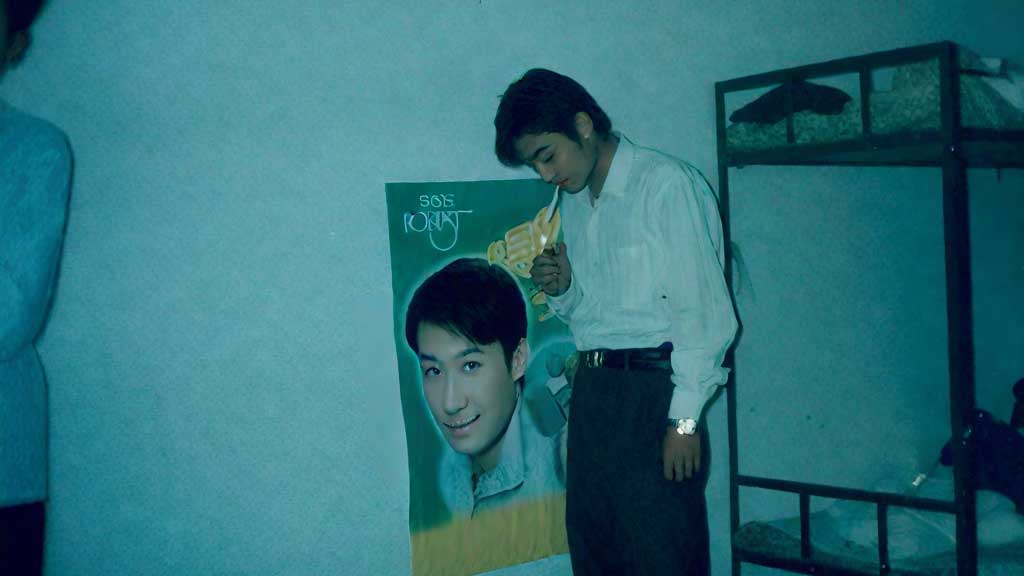

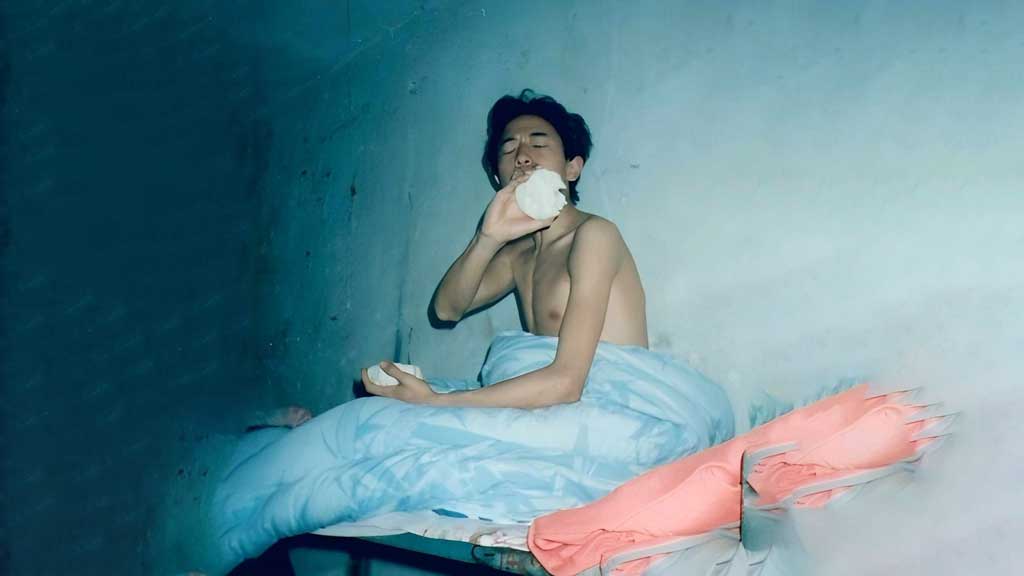

港潮与义气:少年江湖的临摹画

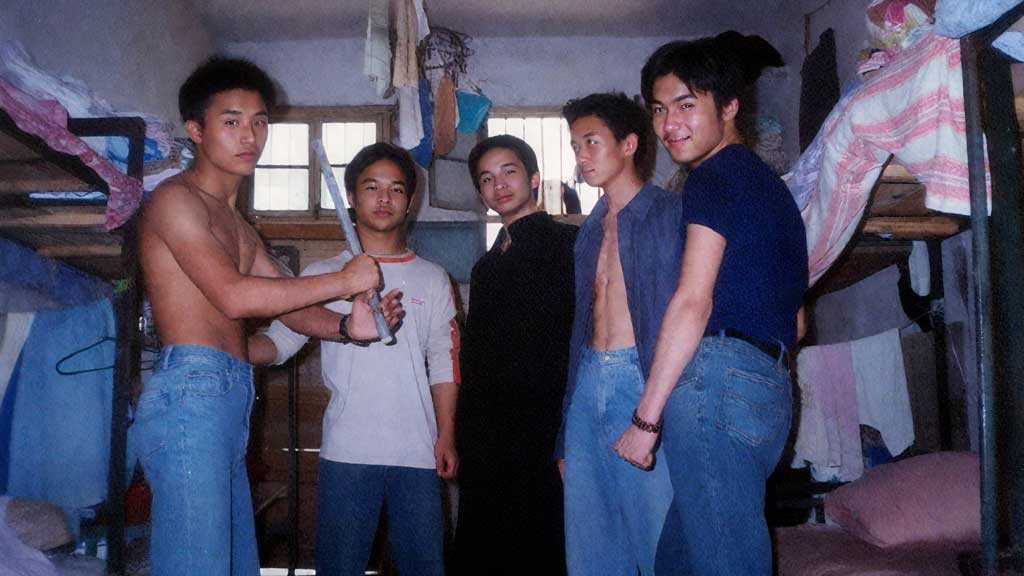

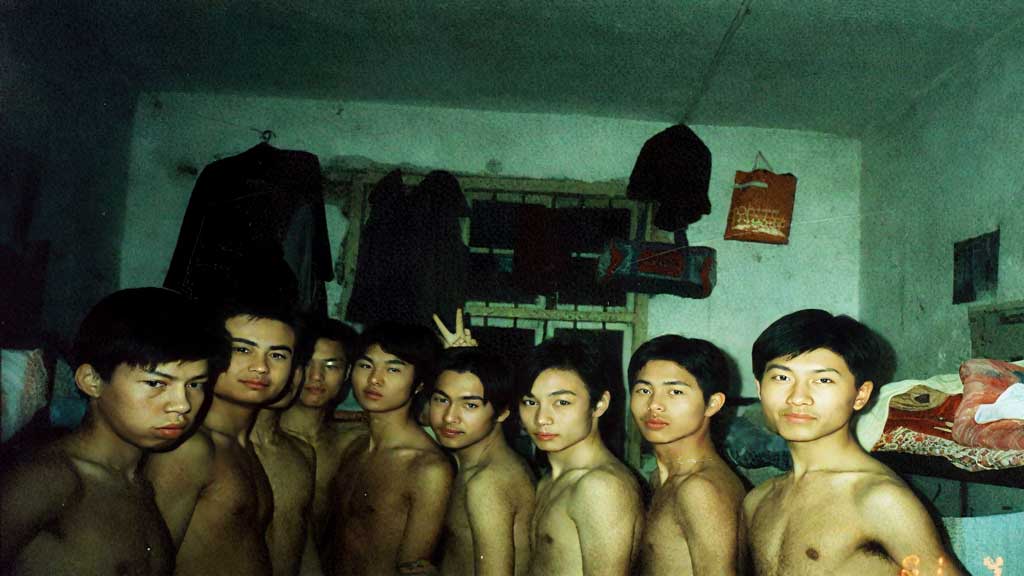

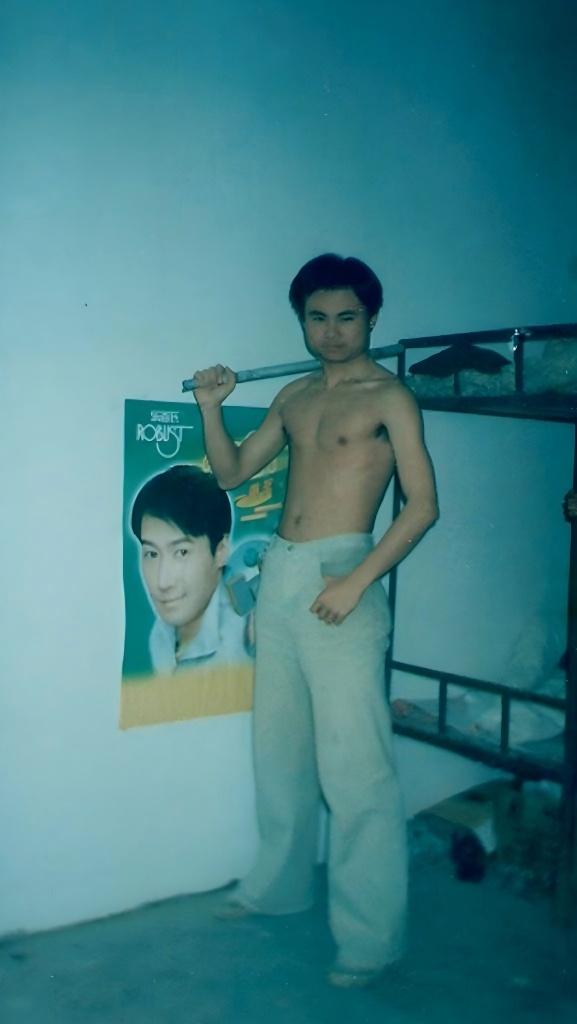

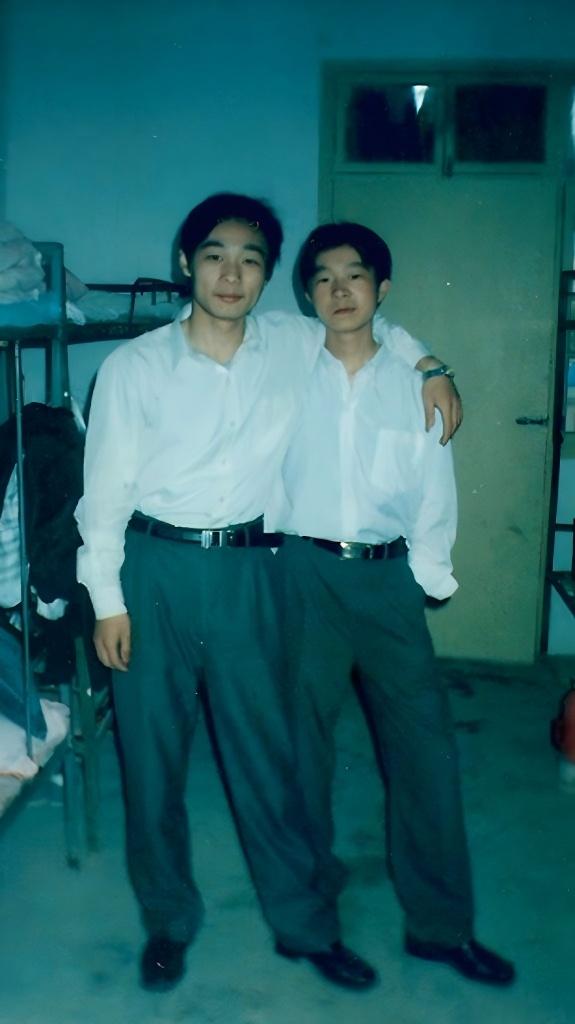

我们这代人的青春里,总飘着一缕维多利亚港的风。港潮涌来的年月,《古惑仔》海报贴满了校外杂货店的墙壁,郑伊健的长发、陈小春的纹身,成了少年们偷偷描摹的“江湖图腾”。于是有了寝室那张泛黄的合影:夏前兵、钱鑫、冯波……一群半大孩子解开校服纽扣露出肩膀,摆出《江湖儿女》里廖凡式的冷峻,仿佛赤膊就能扛起整个世界的重量。

可凑近了看,那些“生人勿近”的表情里,藏着的不过是对成人世界的笨拙模仿——照片里二十多个身影,竟没有一个真正纹过身。或许是少年口袋里的零花钱还买不起那枚针尖上的图案,又或许是骨子里那份未脱的质朴,让这场“江湖扮演”始终留着温柔的底线。

画笔与刀刃:被颜料拯救的歧路

初中时跟着王可画格子画,在坐标纸上将原画等比放大,像当年TAM城楼画像的复刻手法,一笔一划里藏着对“精准”的执拗。这手艺后来竟成了意外的“敲门砖”——高中时,有校外“大哥”听说我会这“才艺”,托人找我去给他后背画一幅“龙凤斗”。没有专业画纸,就在他黝黑的皮肤上打格子,龙鳞凤羽的纹路顺着脊椎蜿蜒,画完便被人用针和墨水纹了上去。那时哪有现在的纹身枪,针尖蘸着墨,每一下都像在皮肉上刻故事。

后来听说,那大哥纹身后“Buff叠满”,扛着双刀从西街砍到北门口,最终折进了高墙里。我再没见过他,只记得那天画完龙凤时,夕阳透过他背后的窗户,在地上投出晃动的影子,像极了命运给我的一记警示:有些路,一旦踏错便是万劫不复。而我,终究是被那支画笔轻轻推回了人间。

半桶水与真热爱:青春里的“技能树”

高中的兴趣像野草,东一丛西一簇地长。跟着邹老大他们学吉他,和弦按不明白就瞎拨,美其名曰“即兴创作”;

画画也停留在给同学画漫画头像的水平,所谓“才艺”不过是半桶水晃荡。

唯独篮球,是我能真正握住的光。水泥球场上,球鞋摩擦地面的“吱呀”声、篮球撞击篮筐的闷响,比任何课堂都让我清醒。那些在球场上挥汗如雨的黄昏,成了混沌青春里最清晰的坐标——原来真正的热爱,从不需要刻意模仿,它会自己发光。

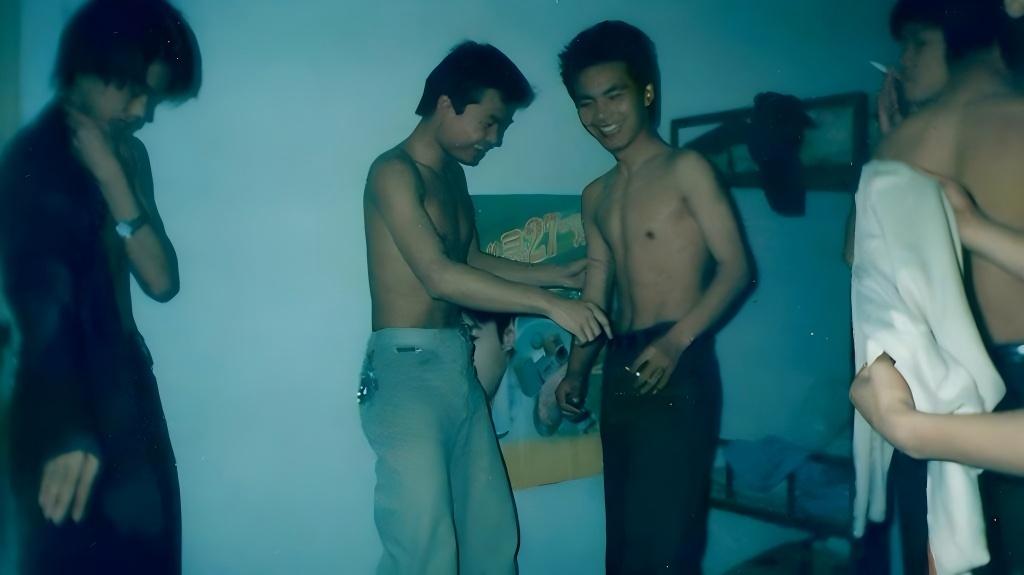

烟卷与摆拍:假装大人的游戏

这张照片里,起码有4个人当时是不抽烟的!

那时候的“成熟”,是用烟卷丈量的。嘴里叼根白沙,赤膊靠在墙角,仿佛就能把“少年”二字从身上抖落。我们抽三五,抽绿壳的“环保白沙”——那是当时的“高端货”,五毛钱一根地买,攥在手里能炫耀半天。照片里,连公认的“好男人”专永安,也得捏着烟卷凑个热闹,烟雾缭绕里,藏着的是一群孩子对“自由”的笨拙向往:以为叼着烟,就能早点跳出课本和校规的牢笼。

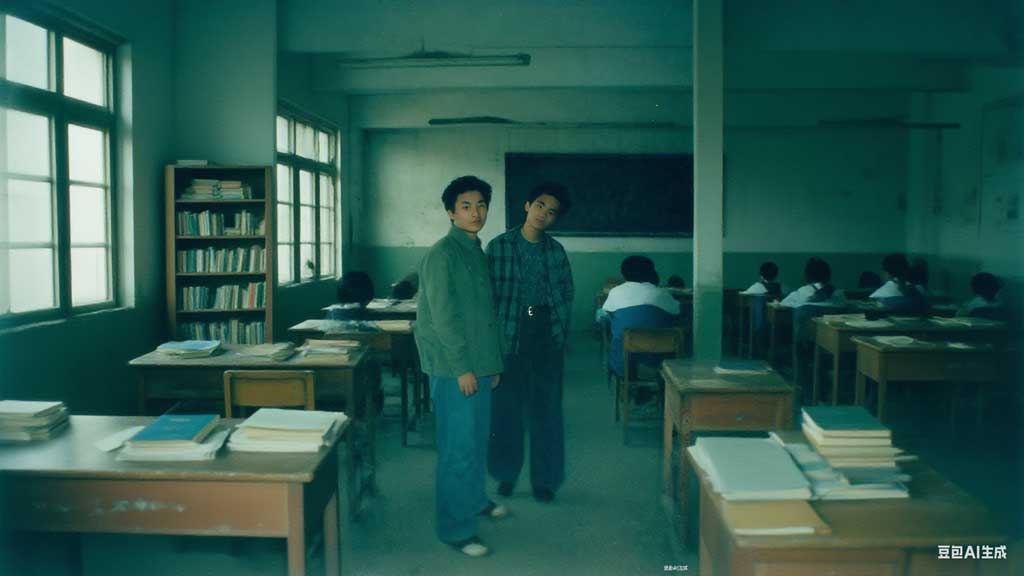

同学录里的星光:那些鲜活的名字

青春的幸运,是遇到一群把“有意思”刻进骨子里的人。钱鑫总像长了双“合影雷达”,在我的硬盘相册里,他永远站在美女中间,笑得一脸坦荡,为什么我当时没和几个妹子留个影像啥的呢?!

饶辉龙是另一种模样,照片里他站在教室后排,身后有人低头写作业,有人偷偷传纸条,而他眼里亮着理想主义的光——后来才知道,他是那种会为同学聚会跑前跑后、永远把“公心”放在第一位的人,是岁月里少见的“理想主义活化石”。

还有刘成军,永远板着脸一本正经,连合影都像在开班会。

严晃光和他站在一起,像冰与火的碰撞。

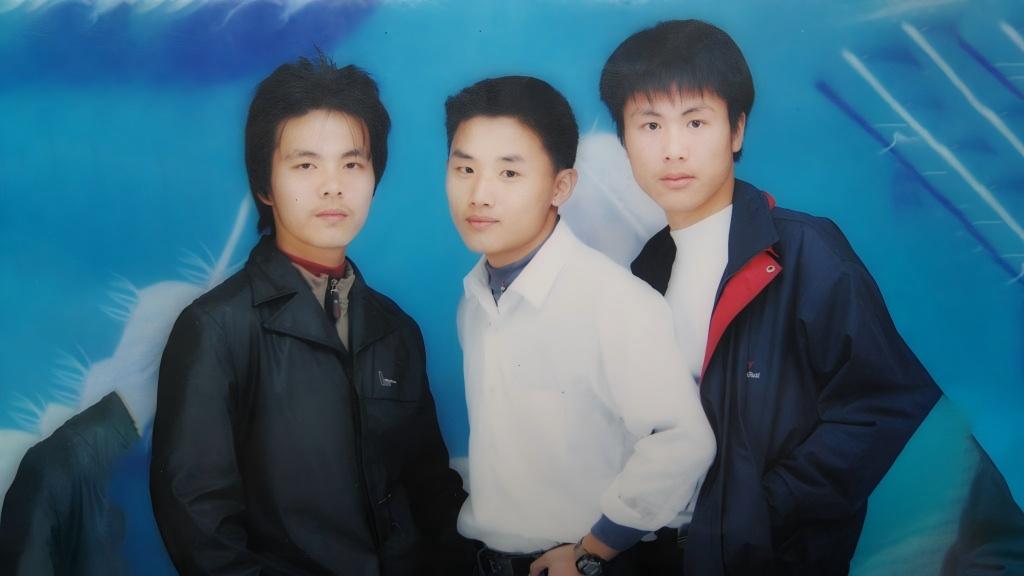

游威、吴波、郑晟那“三剑客”,至今没人说清这名号怎么来的,只记得他们总勾肩搭背地穿过操场,校服裤脚扫过落叶,像一阵风卷走了整个夏天。

拨号声里的启蒙:虚拟世界的敲门砖

网络闯进青春时,带着“滴滴答答”的拨号音。从星际争霸的虫族基地,到网吧聊天室的闪烁光标,我一头扎进这个虚拟世界。和沉迷游戏的同学不同,我对着网页设计教程啃到天亮,在ICQ上和外国友人用蹩脚英语“对骂”,美其名曰“练口语”。最得意的事,是毕业前给全班同学都申请了QQ号,那时觉得“以后联系方便”,现在看来,倒像是给青春建了座线上纪念馆。

为了免费上网,我认了开网吧的石慧妈妈做干妈——拜师仪式有模有样,磕了头,喊了“干妈”,从此石慧成了我干姐姐!那时候,还有郑芳也喊我“老弟”。突然想起高二那年,老师劝我“回去得了”,父母来学校找我,我却躲在网吧里,向威在教学楼门口打掩护:“他去买东西了,我去叫他。”那天他跑到各个网吧给我通风报信。

干妈是女强人,网吧里的《下沙》和《First Love》总循环播放,那应该是石慧姐的歌单(后面证实她也就是随机的)。只是每次和她在网吧撞见,我都有点躲开,就是有点尴尬!好在这么多年了,我们都还在联系!

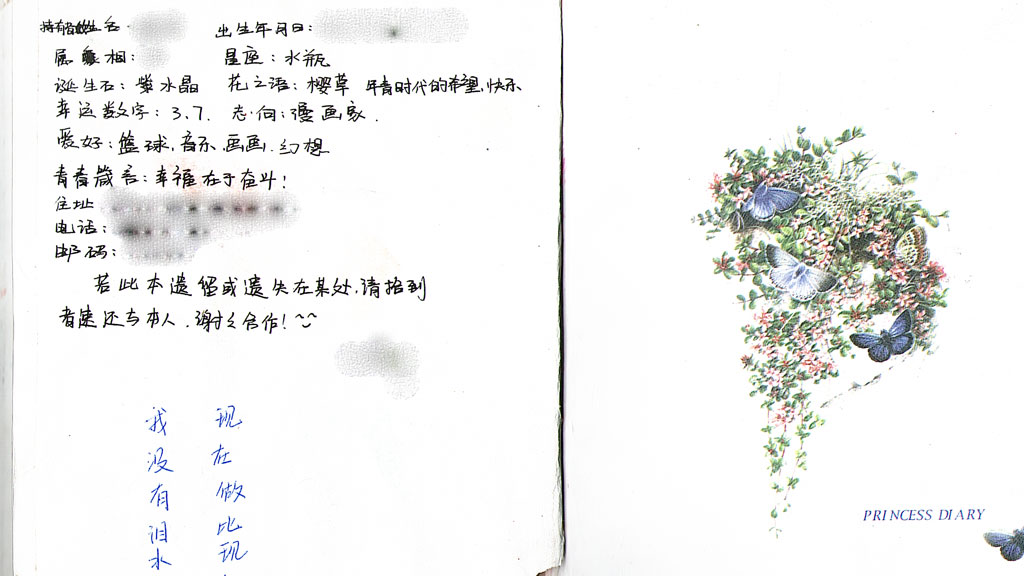

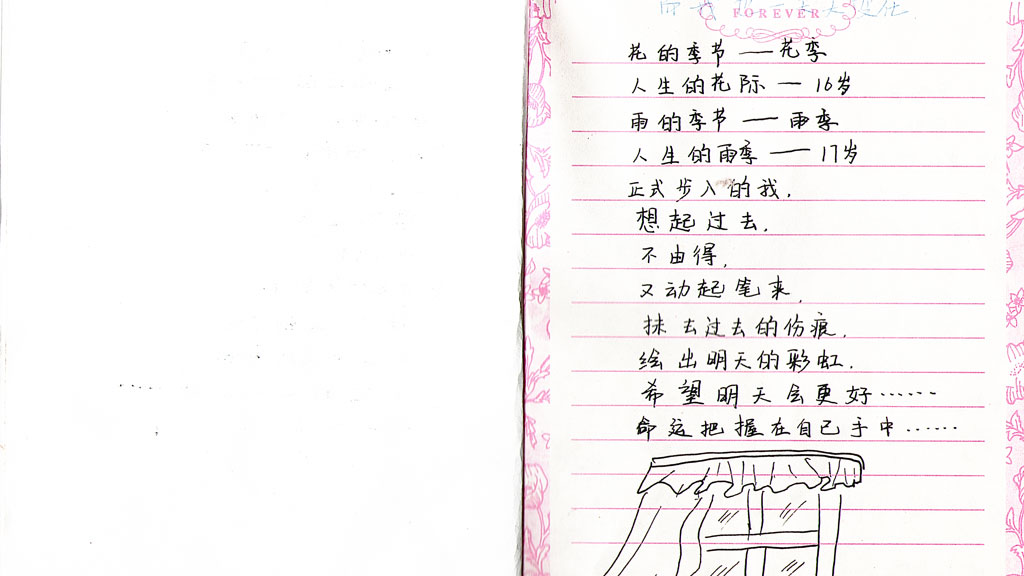

烧掉的日记与未寄的信:青春的遗憾美学

高一那年,在晚自习后跑到操场侧边烧东西。那是个精美的日记本,封面上印着烫金的花纹,里面写满了初中的“早恋回忆录”,蹲在槐树下,看火苗舔舐纸页,字迹蜷曲成灰烬,心里想着“要开始新的生活”,却在火灭后蹲在地上哭了很久:有些记忆,烧了就再也找不回来了。

更傻的是,我竟选了操场侧边这个“显眼的隐蔽处”,烟火腾起时,护校队的手电筒像探照灯一样扫过来,老师的批评声里,我攥着发烫的灰烬,第一次懂了“成长”的代价。

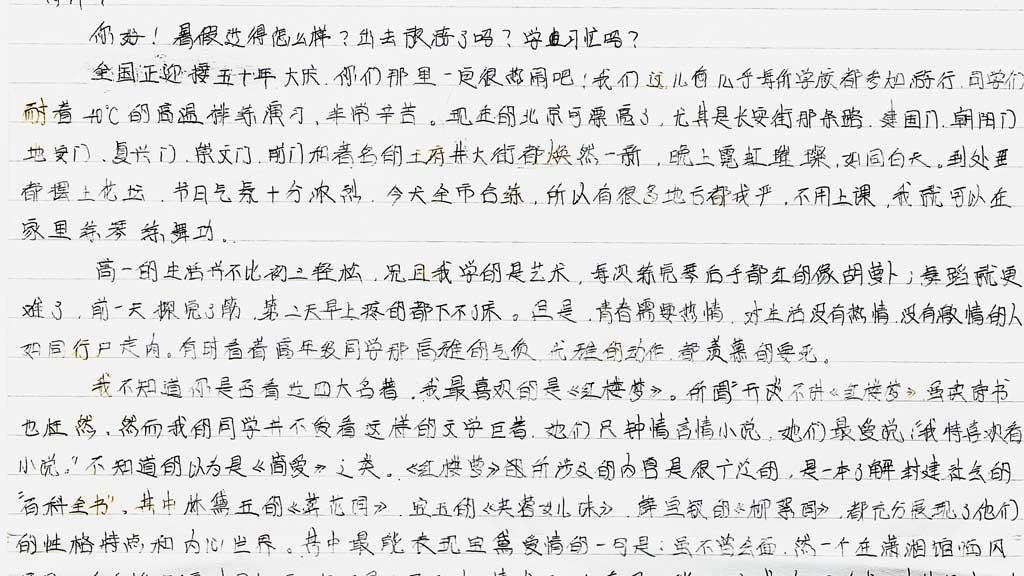

再看高中写的日记,真是让人尴尬得抠脚!

那时还交过笔友,是大城市的女孩,我给她写西街的“江湖故事”,她给我寄来励志的剪报。最后一封信里,她写“你的故事让我害怕,我们不要再联系了”——原来,青春期的迷茫,连陌生人都能看见。

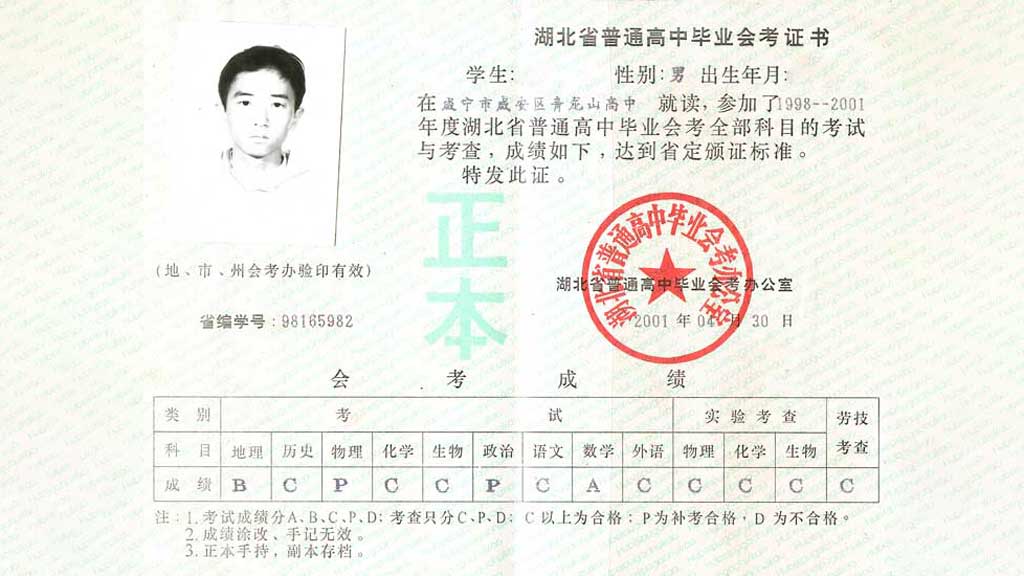

落幕与序章:青春答卷

最后一次晚会的照片里,我和向威穿着皱巴巴的衬衫,站在舞台上用咸宁话说相声。

后来的毕业成绩单上,政治是鲜红的“P”(补考合格)。看着那行字,我突然笑了:这潦草的印记,倒像给整个高中画了个句点——有遗憾,有莽撞,有烧不掉的日记,有没寄完的信,却终究在跌跌撞撞里,找到了属于自己的路。

那些年的港潮、烟卷、赤膊合影,那些画过的龙凤、敲过的代码、烧掉的日记,都成了岁月酿的酒。如今打开瓶盖,依然能闻到青春的味道——有点涩,有点烈,却足够让往后的日子,都带着那股“没走太偏”的庆幸。

🧭 [存档]1998-2001,我在青龙山

https://www.lalalulu.cn/archives/cun-dang-1998-2001-wo-zai-qing-long-shan

评论